On parle toujours de la douleur de se faire larguer. Le rejet, la démission, l’abandon, autant de sentiments à fuir comme la peste sur une base quotidienne. Alors bien sûr se faire larguer, c’est sale, c’est moche, c’est l’apogée du dénigrement. Ça ventile les tripes, ça émascule, ça retire jusqu’à la possibilité du choix. C’est une passade horrible. Ça fait mal. Parce que les fins font mal, toujours. Mais on ne parle pas de la douleur d’être de l’autre coté, du bon coté paraît-il, du coté facile, du coté de celui qui rompt. Bah oui, évidemment. C’est toi qui rompt, c’est simple. C’est toi qui rejette, c’est ton choix, c’est ton impérieux désaveu que tu imposes, que tu insignes, que tu forces, tu vas pas non plus la ramener. Toi, c’est un simple battement de cils, un mouvement de main, you’re dismissed, next.

On ne parle pas de la douleur d’être le largueur. Ces infernaux cercles de haine de soi, d’incompréhension et d’efforts démesurés par lesquels on glisse, sans fin, on n’en parle pas. On est une fille bien, on essaie du moins, on essaie de soigner la rupture. De ne pas la bâcler. Ça va rien résoudre, mais on essaie. Laisser l’autre parler, gueuler, pleurer, implorer, insulter, essayer de lui donner des clés de compréhension, lui donner un sentiment de closure, même si bon c’est un énorme bullshit la closure, un mensonge naphtaline, un somnifère liquide sur une plaie suintante, ça n’existe pas ta putain de closure. Mais on essaie. On essaie face à lui ou elle qui se bat contre votre choix, égoïste, unilatéral, comme si le sentiment amoureux se choisissait, mais tu n’as pas fait d’effort, tu étais défaitiste, tu m’as fais croire que, tu m’as menti, tu m’as menti, tu n’as pas essayé, pas vraiment. Vous vous prenez ces récriminations, c’est normal, c’est vous l’enculé qui larguez. Remarque, vous n’y êtes pas obligé, oh ils sont nombreux ceux qui du bon coté de la ligne ne vous ont pas laissé vous exprimer, contester leur décision, leur cracher votre affliction à la figure. Mais vous, parce que vous êtes une fille bien, vous encaissez, vous hochez de la tête, vous essayez de mettre des mots sur des flux d’émotions impossibles à nommer. Et vous vous battez contre cette petite voix, celle qui vous dédouble, dichotomie salutaire parce que se prendre ses insultes dans la gueule ça blesse, et ça blesse fort, vous essayez de ne pas devenir cet autre mutique, froid, frigide, cet autre qui observe l’objet de non désir avec des yeux vitreux, morts, partis déjà, loin loin loin. Pas que ça vous fasse consciemment du bien d’encaisser, non, mais parce que fuir votre punition ça donnerait bêtement raison à l’autre, tu n’as pas de sentiments, tout est vague, tu es un monstre d’insensibilité. Tu es un monstre.

On ne parle pas de la lutte éreintante contre cette affirmation. Cette culpabilité. Je suis un monstre. Non, je ne suis pas un monstre. C’est la ritournelle qu’il faut se répéter ; ce n’est pas tant que fondamentalement on y croit, oh non, au contraire, mais on se dit qu’à force de se le répéter il en va de l’incantatoire. Non, je ne suis pas un monstre. La preuve, j’encaisse, j’encaisse depuis deux semaines, sans broncher presque, j’encaisse. Pas un monstre donc, non ? Pourtant il faut bien avoir quelque chose de monstrueux pour agir comme j’agis. Comment puis-je avoir autant aimé et ne plus désirer d’un commun raccord ? Même face à une enflure terminée, même dans ces cas-là, le miroir du monstre n’est pas loin. Il revient quand l’ego victorieux s’assoupit, et il s’assoupit vite. Alors imagine quand l’autre est un mec bien, bien, vraiment bien, il est parfait disent vos parents, et quand est-ce qu’il revient, ah lui au moins il est stable, et vos potes vantaient son très beau visage, ses aptitudes sociales. Et il était gentil putain, aimant, aimable, un vrai gentil. Pourquoi mon intérêt s’en est-il détourné ? Alors que des vrais petits monstres, eux, passés, présents et futurs, je les suis, je sais que mes sentiments s’y attacheront comme des mouches à merde, pas de soucis. C’est mathématique, c’est la dynamique des corps monstrueux, la rythmique des loups. Les petits monstres, pas de soucis, je les aime, je les ai aimés et je continue. Tête baissée. Pas de soucis, je fonce. Ils n’ont rien à m’offrir bien sûr. Oh si quelques moments d’envolées lyriques, de cadrans suspendus, des situations rocambolesques qui me feront rire avec le temps, avec beaucoup de temps, et de moins en moins rire, enfin de plus en plus amer le rire, de plus en plus acide, continue à évider mon petit cœur, c’est cool tant que j’en ris, hein ? Alors que lui il avait beaucoup à m’offrir. Beaucoup de ce qu’on reproche à l’homme moderne de ne plus avoir. Je l’avais, mais je n’ai pas pu. Je suis un monstre. Je me déteste.

Et tu crois que c’est simple. En face je ne montre rien, rien, la cire ou le marbre d’un visage froid, réfléchi. C’est pas toi c’est moi. Non merde, ne pas dire des phrases clichées. Et pourtant c’est vrai. C’est pas toi, c’est moi. Tu ne m’aimes plus ? Mais non, c’est pas ça… T’apprends à jouer sur les mots pour t’en sortir. Visage de marbre. Et pourtant. Dans le calfeutré d’un moment intime, le métro, la chambre, les chiottes du taf, pleurer, pleurer, pleurer, en se disant qu’on est la pire des merdes, il était bien temps de rompre oui, pour lui, pour son salut, pour le libérer d’un poids, parce que quelqu’un comme lui c’est du gâchis avec quelqu’un comme vous. Si je romps, c’est pour me prouver que je suis un peu quelqu’un de bien. Parce que moi j’aurais pu rester, bébé. Oui j’aurais pu rester dans cette situation, c’est le confort avec toi bébé, la sécurité, on s’amuse bien, on rigole, même si parfois tu vois sur mes lèvres pincées que l’appel d’un ailleurs fantasmé n’est jamais loin, comme une ombre sur mes yeux et sur nous, mais toi tu aimais bien ça, ce truc foufou, incertain, c’est sûr que dans ton monde d’algorithmes et d’oscillations tranquilles c’était cool. J’aurais pu rester, moi. Mais j’ai mes limites, même sur l’égoïsme. T’aurais pas été heureux avec moi ; et puis j’aurais eu du ressentiment, j’aurais entendu l’appel des loups, des autres petits monstres, j’y aurais succombé, une fois, deux fois, dix fois, une routine de la tromperie. En fait tu vois c’est pas tant pour te protéger que pour me dédouaner que je me casse. Tu vois, même quand je prétends le contraire, je suis un monstre.

Il vous dit que c’est dommage, que vous ne l’avez pas vécu à fond, un demi amour, que vous avez été fainéante. Ça collerait avec votre constitution générale. Mais mon dieu, il ne sait pas. Non, non, il ne sait pas. Vous savez ce que c’est aimer. Des petits monstres vous en avez aimés. À la folie. Quelque chose qu’il n’imagine même pas, lui et son idéal d’amour pavillonnaire. D’amour en algorithmes et oscillations tranquilles. Pas un manque d’effort non, un manque de ce rush, cette addiction pire que toutes celles que vous vous trimballez, celle qui vous fait voir dans un visage malicieux la promesse délicieuse de larmes. Toutes les larmes. Fou-rires, orgasmes, crises, gifles, poings, recommence, recommence, recommence. Des délices pour lesquels vous galopez. Toujours. Vous êtes une merde.

Et puis à un moment, dans le calme finalement retrouvé recommence doucement à soupirer le vent d’ailleurs. Après les effusions hystériques, quand les hoquets ont fini de vous démonter la poitrine, l’aiguille ralentit, le calme revient. Et dans la quiétude de votre chambre ou des rues de Paris, vous pouvez discerner nettement une promesse vaporeuse. Le parfum entêtant de la solitude qui vous guette. Profitez. Il cache peut être déjà celui d’un nouveau petit monstre.

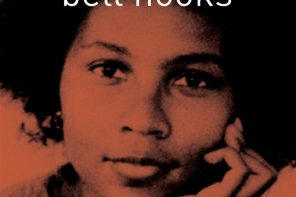

Illustration : Girls and Guns, La Vie d’Adèle